Le fotografie senza tempo di Valentino Bianchi

Appena nomino a Valentino Bianchi una delle sue fotografie, la ricorda subito. Luogo, ora, particolari. Abituati a una produzione di massa, oggi tanti fotografi si scordano dei loro scatti. Lui no. È un fotografo che ha abbracciato la lentezza. Scatta solo in analogico e segue tutto il processo creativo. “Sai”, mi confessa, “doverle pubblicare su Instagram mi fa male al cuore”.

Nights of Palermo, la dj Stefania Pia suona nella piazza Garraffello, Vucciria, agosto 2018, Palermo

Lavori in analogico. Perché?

Ho iniziato con l’analogico quando avevo 15 anni, con la macchina fotografica di mio padre. Poi sono passato al digitale, ma durante un viaggio a Cuba me l’hanno rubata. Comprarne una nuova sarebbe stato troppo costoso (ci avrei dovuto spendere circa 1000-2000 euro per le mie esigenze) e allora sono ritornato a scattare su pellicola.

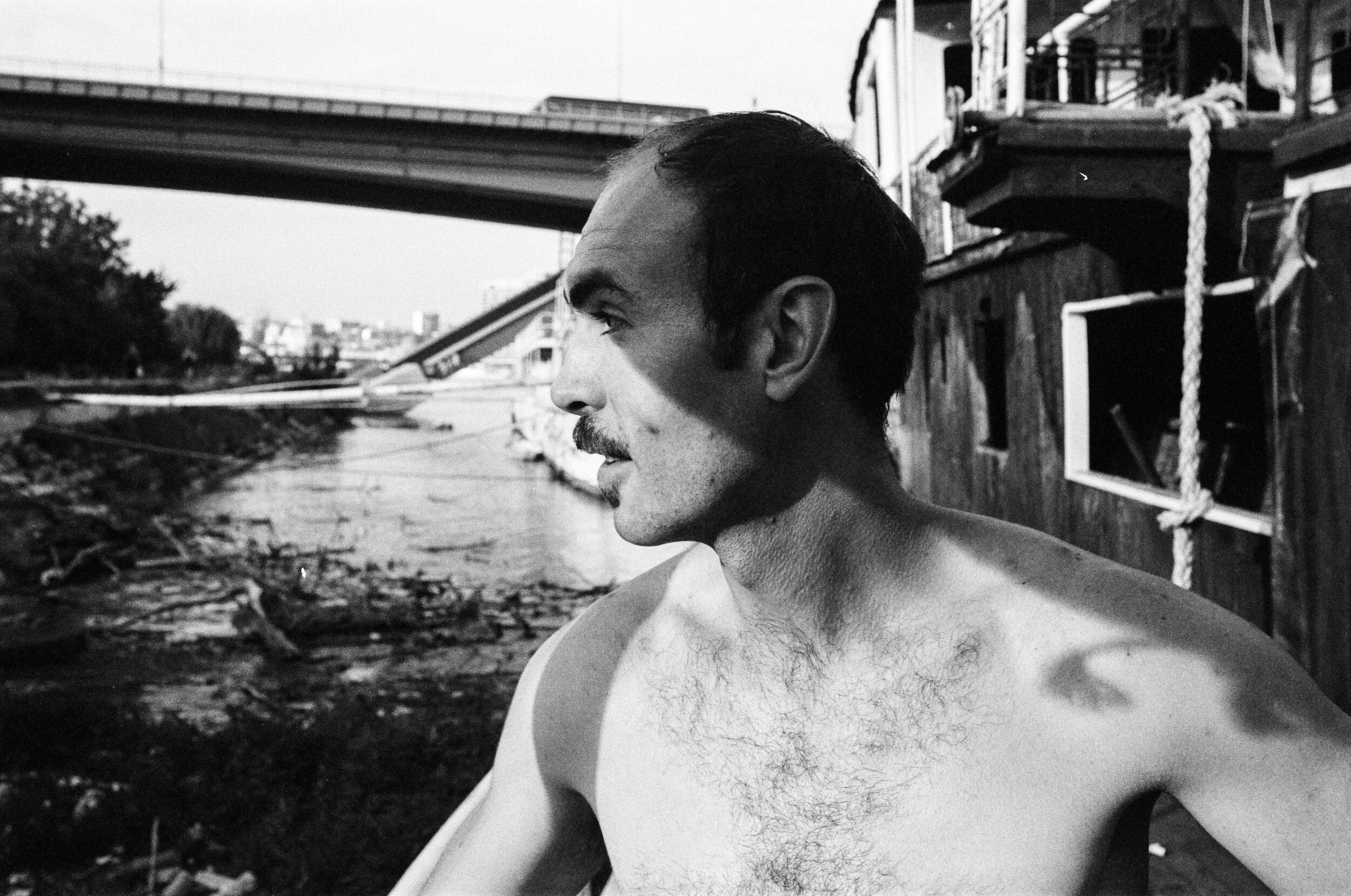

Il Vichingo di Trastevere

L’unico motivo?

No. Mi sono fatto una domanda. Il mondo sta andando verso una produzione di immagini massiccia. E l’immagine ha una vita brevissima. Perché? Allora ho provato a rallentare il processo creativo e fotografico. Mentre prima, con la digitale, tornavo a casa con 500 foto. Adesso ho un rullino con 36 scatti, non posso scattare quando voglio. E delle foto che sviluppo solo 5-6 sono buone. Si ragiona di più sul singolo scatto, si va più lentamente. Peraltro ho iniziato a scattare nel formato quadrato 6x6, che ha ancora meno scatti. 12.

Days of Manifesta - Oli Bonzanigo

Cosa ti piace di più dell’analogico?

Che quando scatto so quello che voglio. Ma soprattutto che c’è un processo che va avanti, con lo sviluppo delle foto e la stampa. E finché non sviluppo il rullino non so se quella foto sia venuta davvero bene.

C’è quindi il piacere dell’attesa.

Non solo. A volte sviluppo rullini di foto che avevo scattato tre settimane fa. E alcune foto le avevo scordate. Quindi c’è anche una riscoperta dell’immagine. Si guardano le immagini con un occhio nuovo.

Benedetto Pietromarchi - working on “Oliva Caerulea” in his temporary studio near Villabate - October 2018

Sul tuo sito e pagina facebook si trovano tante immagini in bianco e nero. Cosa ti affascina?

Rende tutto molto più essenziale. Ci si concentra di più sull’espressione di un volto o la linea di una luce. Con il colore ci sono tante distrazioni.

Cosa vedi tu quando scatti?

Molte volte credo di lasciarmi prendere dal momento e di scattare d’istinto. Quando so quello che voglio fotografare, tento di acchiapparlo.

Inverno in Sicilia

Le tua fotografie raccontano anche vicende storiche. Come la barca di Tito.

È un side project nato in modo genuino. Nel luglio 2018 ero mentore e professore in una scuola di Antropologia Visuale a Belgrado ed alcuni degli studenti usavano questa barca per il proprio progetto.

The room of the "Capitan" - Tito's Boat - Serbia - Unpublished

Una foto di Tito e altri diplomatici sulla barca ferma nel fiume Sava

A cosa serviva?

Era una barca costruita per il primo re di Jugoslavia. Poi divenne di Tito, dove ci faceva gli incontri con il jet set, e dopo la guerra (ndr, quella jugoslava dal 1991 al 2001) venne abbandonata. Ora sta tentando di diventare un cultural center. Ma non vengono stanziati fondi.

Tito's Boat - Serbia - Unpublished

È quindi, a tutti gli effetti, un luogo storico.

Sì, però non viene riconosciuto. Da una parte c’è questa barca diroccata, con i ragazzi che ci vivono tentando di restaurarla, mentre dall’altra parte del fiume Sava stanno costruendo un agglomerato di grattacieli che si chiama Belgrade Waterfront.

Per te la fotografia è anche impegno?

Cerco di fotografare qualcosa che sia importante come documentazione anche per il futuro.

Come nel caso del progetto sugli hooligans di Belgrado.

Lì tento di raccontare il lato umano degli hooligans. Perché ho scoperto una realtà diversa. Nello Stato in cui gli gli ultrà furono i principali fautori dei massacri durante la guerra in Bosnia e Kosovo, bisogna dire che ci sono tanti ragazzi che vanno allo stadio per vedere solo le partite. E con questo progetto racconto le loro storie. Vado contro la tendenza. Ho sempre provato a raccontare storie positive.

Curva della Stella Rossa Belgrado durante il 150° derby, febbraio 2016, Belgrado

Come è nato questo progetto?

Sono andato come giornalista al 150esimo derby di Belgrado, tra Stella Rossa e Partizan. E mi sono messo in mezzo al campo. Ho delle foto pazzesche. Loro fanno delle coreografie con dei fumogeni, delle torciate incredibili. Guarda…(gli si rompe quasi la voce) fanno una paura…

Curva della Stella Rossa Belgrado durante il 150° derby, febbraio 2016, Belgrado

Quella la prima sensazione?

Sai, quando ti metti in una situazione che non hai mai vissuto, l’emozione è sempre quella. Io mi sono ritrovato in mezzo ai fotografi che inquadravano i calciatori, mentre io fotografavo la curva.

Curva della Stella Rossa Belgrado durante il 150° derby, febbraio 2016, Belgrado

A fine 2018 ti sei trasferito a Palermo. Cosa hai trovato?

Sono arrivato a Palermo in occasione di Manifesta, la biennale nomade europea di arte contemporanea. All’inizio ci volevo stare quattro mesi, poi ci sono rimasto un anno e mezzo. Ho aperto anche uno studio di camera oscura lì. E ho scoperto una città che brulicava di arte e di artisti, da tutto il mondo. Sempre più creativi si stanno trasferendo a Palermo. E trovano l’habitat adatto per i propri progetti.

Edoardo Dionea durante la preparazione della mostra site specific Fragments, giugno 2019 Palermo

Perché attrae gli artisti?

Palermo è una città dove si può vivere con poco. Affitti molto bassi. Io pagavo una camera in centro con vista su tutta la città 150 euro al mese (venendo da Roma era per me pura utopia). La città è colonizzata da personaggi che vengono da tutto il mondo.

Ed è una città ricca di contrasti e decadentismo. E gli artisti cercano sempre queste atmosfere decadenti, questi palazzi nobiliari abbandonati che si affittano a poco. E dove poter creare.

Simone Mannino, Maschera, Atelier Nostra Signora, ex Oratorio Madonna Della Misericordia la Savona, Maggio 2019, Palermo

Come hai vissuto e cosa hai percepito a Palermo?

Un’energia molto forte. E durante Manifesta ho iniziato un racconto fotografico lungo le strade nelle notti passate con gli artisti. Che diventerà un libro chiamato MEUSA pubblicato da 89 books. Inoltre stiamo provando a trasformarlo in una mostra, con la curatrice Rosa Cascone. Lì ci sarà un lavoro di dittici, grazie a collaborazione della Maddalena della fondazione Sozzani. È un progetto che prova a descrivere la città di Palermo attraverso gli artisti d’arte contemporanea che la vivono.

Qual è il tuo posto preferito?

Sicuramente Palazzo Butera. è enorme, circa 9mila metri quadri. È stato comprato e ristrutturato di recente da Massimo Valsecchi. Un collezionista, ex broker. In città si dice che lui abbia venduto solo un suo quadro per comprarlo. Ma non si sa. Là, lui vuole creare la sua fondazione e portare la sua collezione.

Fonte Domusweb

Tra le foto di Palermo colpisce quella della “collina del disonore”.

Andammo lì durante un progetto seguito dalla Scuola Politica Gibel, fondata da Dario Nepoti, collaboratore del sindaco Leoluca Orlando.

Facemmo una visita a Pizzo Sella, che fa parte di un’area naturale protetta. E anche lì, negli anni Settanta, costruirono in modo abusivo durante e dopo Il sacco di Palermo. Vedi dalla foto quanto è bella la vista?

Pizzo Sella - Palermo - Settembre 2018. Chiamata anche “la collina del disonore”, Pizzo Sella è un promontorio che si affaccia sul golfo di Mondello. Un parco naturale dove circa 40 anni fa furono edificate 170 villette

Già.

Rovinata. E quelle che vedi sono solo le ultime villette, che sono abbandonate, ma ce ne sono altre sotto abitate.

Un’altra foto che colpisce è quella delle tende che cadono da un palazzo.

Era la settimana di inaugurazione di Manifesta. La città era invasa dagli artisti e da installazioni in giro per la città. In quel momento stavano attaccando le tende al palazzo. Un’installazione artistica. Li ho presi proprio le momento in cui le stavano montando. Inoltre, se vedi in basso a destra, c’è quel bambino che sembra levitare. Mi ha sempre affascinato, sembra sospeso.

Days of Manifesta - Piazza Magione - Palermo

Con quella foto hai creato un’altra opera rispetto a quella finale.

Sai, la fotografia è un attimo fermato attraverso i sali d’argento di una pellicola. E, in quel caso, quel bambino non si sa se sta andando verso l’alto o sta ricadendo in basso. Mi è sempre piaciuta quella foto. Infatti è la prima che ho regalato alla mia ragazza quando sono arrivato qui a Parigi.

Che macchina fotografica hai utilizzato?

Una vecchia Leica reflex che ho comprato a Belgrado a 60 euro. Un mattone che pesa 2kg e mezzo. Mi spacca la schiena tutte le volte. Però è fatta solo di acciaio, non si romperà mai.

Ne hai altre?

Una Hasselblad medio formato per tutte le foto quadrate. La comprai a Magliana (Roma) da un fotografo di matrimoni a 200 euro. E invece vale molto di più. Si trovano parecchie occasioni in giro, soprattutto nell’analogico. Veniva usata negli anni Ottanta/Novanta per il mondo della moda e copertine.

Anche tu hai lavorato per diversi gruppi musicali.

Due anni fa ho realizzato un lavoro per cui ho fotografato i backstage della scena roma indie. Poi ho seguito una serie di band e con alcune ho continuato a collaborare, soprattutto con i Joe Victor.

Quale canzone preferisci?

Goombay Drums. Con loro facevamo serata fino alle 5, e poi alle 9 in studio a registrare. Tanto disagio, ma anche tanta gioia.

Come ti vedono gli artisti?

Dovresti chiedere a loro. Mi dicono che le foto che tiro fuori sono momenti fermi nel tempo. E il mio obiettivo è quello. Di non farti capire a quale epoca appartengono. Rendere uno scatto iconico e senza tempo.

Joe victor in una pausa durante le registrazioni del video Disco Folk Genial, Villa Aldobrandini, Luglio 2017, Frascati

Belgrado, Palermo, ora sei a Parigi. Ma sei nato a Roma.

Di Roma sono innamorato. È la città più bella del mondo. Dove sarei voluto vivere per tutta la mia vita, ma da fotografo è molto complicato. È una lotta al ribasso e questo rovina il mercato fotografico. Perché non si ricerca la qualità, ma solo il prezzo più basso. E poi, così, tutti i fotografi vengono pagati poco.

Anche nella capitale hai reso alcuni momenti eterni, come la Festa dei Noantri.

Quello è stato il primo libro che ho pubblicato con il Ventricolo, che sono dei ragazzi con cui abbiamo creato il giornale di Trastevere. Abbiamo cercato di dare con quel lavoro uno spaccato storico di Roma e dei trasteverini, che non ci sono più a Trastevere. La gentrificazione è arrivata negli anni Settanta. Se ne sono andati in molti.

Quel lavoro è un ritratto di quelle persone che hanno vissuto Trastevere a pieno e che tornano solo in occasione della festa dei Noantri.

Come nasce?

È una festa rionale in onore della Madonna fiumarola, la protettrice di Trastevere. Nel 1600 fu trovata sul fiume dai pescatori che la portarono a Trastevere, che era l’attracco di Roma ai tempi. E oggi una confraternita laica la riporta ogni anno lungo il fiume.

Come viene festeggiata?

A Trastevere si fa festa per una settimana. Una volta c’era persino una ruota panoramica. E a piazza San Cosimato mettevano un ring per gli incontri di pugilato. Poi c’era la corsa dei camerieri. Adesso il Ventricolo ha reintrodotto quest’ultima tradizione.

E sarebbe?

Corrono con un piatto di fagioli, di vino e un bicchiere d’acqua.

Il campione di Checco er Carrettiere si invola verso la vittoria, Corsa dei Camerieri, Luglio 2018, Santa Maria Intrastevere, Roma

Per te il futuro della fotografia è riscoprire le tecniche del passato?

Non te lo so dire. Ognuno sperimenta. Io sono autodidatta, ho imparato guardando i libri dei fotografi che prendevo al museo in Trastevere, dove lavorava mia madre.

Ecco perché questa fotografia che documenta la storia. Ci sono bellissime mostre lì che ricordano il passato.

Sì, questo è anche un mio limite, perché non sono moderno. Ma ho visto che c’è una riscoperta della pellicola negli ultimi anni.

Se volete contattarlo:

E-mail: valbianchi11@gmail.com

Instagram: www.instagram.com/valentinophoto/

Website: www.valentinobianchiphoto.com